《非洲西游记》十四

作者:史建三

《非洲西游记》

—巫毒之魂

贝宁维达的土地上,藏着两层厚重的印记——一层是巫毒文化里人与自然的共生智慧,另一层是被列入世界文化遗产的历史重量。而蛇神庙,正是这两层印记交织的核心,连带着瓦塔妈妈与蟒蛇的传说,成了读懂这片土地的钥匙。

【瓦塔妈妈雕塑:世遗土壤里的文化图腾】

维达是联合国教科文组织认定的“维达历史遗迹群”所在地,这片世界文化遗产,不仅装着奴隶贸易的沉痛记忆,更护着巫毒文化的根脉。瓦塔妈妈的雕塑就立在这遗产群的边缘,像从红土里长出来的符号。

我站在雕塑前,目光先被缠在她身上的蟒蛇勾住——鳞片的纹路和雕塑的肌理混在一起,阳光洒下来时,竟分不清是石头的冷还是“生灵”的柔。瓦塔妈妈的形象又韧又软,传说里她靠智慧护着族人,还能和蟒蛇对话,这份“人-蛇共生”的信仰,正是巫毒文化“万物有灵”的精髓,也是世遗之所以珍贵的原因之一:它保留了最原始的、人与自然的敬畏关系。

当地人说,蟒蛇是瓦塔妈妈的“灵媒”,能连起人间和神界。看着雕塑上蛇身与人身缠绕的样子,我忽然懂了——这不是简单的图腾,是世遗背后的文化密码:在这片曾历经苦难的土地上,人们始终用这样的方式,守住对生命的尊重。

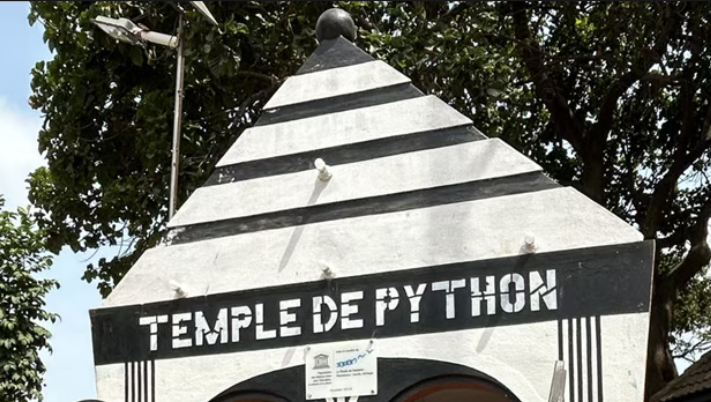

【蛇神庙的来龙去脉:世界文化遗产里的痛与信】

走进蛇神庙,穿印着LOGO T恤的工作人员先指了指门口的石碑,上面刻着“维达历史遗迹群——联合国教科文组织世界文化遗产”。“这庙可是世遗的核心之一,”他说,“既有老信仰,也藏着老故事。”

蛇神庙的根,扎在13世纪的达荷美王国。当时国王为求风调雨顺,在红土岗上盖了这座圣所,供奉“蛇神当比”——传说里它绕着世界转,撑着天地,是信徒的“保护神”。

最早的庙很小,红土砖搭的墙,棕榈叶盖的顶,门口挂着伏都教的白旗,代表“干净的沟通”。祭司每天用牛奶、香蕉喂庙里的蟒蛇,说这是“给神灵的供品”;村民来求平安、求丰收,把编篮、陶罐放在庙前。这种“人-神-蛇”的互动,一直延续到现在,也成了世遗中“活态文化”的代表——它不是死的古迹,是还在呼吸的信仰。

17世纪后,维达成了“奴隶海岸”的核心港口,蛇神庙也成了奴隶贸易的见证者。贩子们逼奴隶绕庙三圈,念叨“蛇神保你魂归故乡”;反抗的奴隶会被绑在庙柱上,让蟒蛇“审判”——这些不是传说,庙墙上至今留着奴隶刻的“回家”、划的十字架,还有血画的蛇形。

“为啥这会成世界文化遗产?”同行的人问。工作人员指着墙痕说:“因为它不藏着痛。”联合国教科文组织在2000年将维达遗迹群列入世遗,就是因为这里既记录了奴隶贸易的悲剧,也保留了巫毒文化的韧性——蛇神庙的存在,让后人既能记住过去的苦,也能读懂这片土地对生命的坚持。

【学习瓦塔妈妈,也来体验一次蟒蛇缠身:触摸世遗的温度】

蛇神庙里有个听着吓人的体验项目:把活蟒蛇挂在脖子上拍照,说是 “跟蛇共舞”。好多人看了都往后缩,我算胆子大的 —— 之前在蛇神庙前看瓦塔妈妈的雕塑,她跟蛇贴得那么近,跟亲人似的,今天我也想学着她,试试让蟒蛇缠在身上的感觉。

向导抱着叫“阿戈”的球蟒走过来,它花纹斑斓,鳞片在太阳下泛着老铜光,不像冷冰冰的爬虫,倒像件带图腾的软布。“它是这儿最老的守护者,”向导说,“世遗认定时,专家还特意提过,这种‘人蛇共处’的传统,是巫毒文化的活化石。”

我壮着胆,让工作人员将蟒蛇挂在我的脖子上,阿戈搭在脖子上时,先传来的是沉,接着凉气顺着衣领钻进来,像裹了条山泉水泡过的绸子。蛇头蹭我肩膀,信子扫过耳垂,痒得想缩脖子,又怕惊动它。向导笑:“它闻你呢,没事。” 我盯着阿戈的琥珀色眼睛,蒙着层雾,懒洋洋的,一点不凶。

同行的朋友举着相机喊“笑一个”,我扯着嘴角想笑,后来看照片才发现,自己眼睛亮得有点慌,脖子上的阿戈倒像条活的、凉丝丝的围巾,身上的花纹在我胸前挪来挪去,跟幅会动的非洲花布似的。我干脆竖了两个大拇指,那一下,感觉跟这片土地上的奇怪信仰,悄悄达成了个没说出口的约定。

解开阿戈时,手心全是汗,可脖子上的凉意留了好久。风撞庙檐的铜铃,叮铃声像松了口气——原来世界文化遗产不只是石碑上的字,是能亲手摸到的温度:像阿戈的凉,像瓦塔妈妈的柔,像这片土地既记着痛、更守着信的韧。

离开时再看瓦塔妈妈的雕塑,忽然明白世遗的真正意义:它让我们看见,不管是过去的苦难还是当下的信仰,最终都指向“尊重”——尊重历史,尊重生命,尊重人与自然最原始的和谐。

《非洲西游记》

—阿波美王宫

酒店早餐后,阳光已带着几分西非特有的炽热,洒在蜿蜒的小路上。我怀揣着对历史的虔诚与好奇,踏上了前往阿波美的旅程。一路上,广袤的西非大地在眼前铺展,稀疏的树木点缀其间,远处偶尔可见几座简陋的村落,炊烟袅袅升起,仿佛在诉说着生活的质朴与坚韧。

【隐匿丛林的璀璨明珠】

阿波美,这个始建于公元1625年的古老王国,宛如一颗隐匿在西非丛林中的璀璨明珠,在历史的长河中散发着独特而神秘的光芒。从1695年至1900年,12位国王先后统治着这个国家,每一位国王都在位于首都的皇家园林内,精心修建了属于自己的豪华皇宫。这些皇宫,不仅是权力的象征,更是艺术与文化的结晶,承载着无数的故事与传说。

当我终于站在阿波美王宫的土墙下,心中涌起一股难以言喻的激动。指尖轻轻抚过那些历经风雨洗礼的斑驳砖石,仿佛能触摸到17世纪达荷美王国那跳动的脉搏。这里,北纬9°21',东经2°17',远离贝宁海岸线的喧嚣,深藏在西非的丛林地带,却因联合国教科文组织的评价,成为了世界瞩目的历史坐标。

【迷宫般的王宫布局】

王宫占地44万平方米,4000米长的土墙围出了三个互通的院落,12座宫殿错落其间,宛如一座巨大的历史迷宫,等待着人们去探寻其中的奥秘。我沿着蜿蜒的小径,缓缓走进外院“克波多吉”。这里,曾经是国王阅兵、举行祭祀的盛大场所。如今,只剩下一片断壁残垣,在岁月的侵蚀下显得有些凄凉。然而,闭上眼睛,我仿佛能看到当年鼓乐齐鸣、武士列队的壮观场景。那激昂的鼓点,仿佛穿越时空,在耳边回响;那整齐的步伐,仿佛踏在我的心上,让我感受到了那个时代的热血与激情。

穿过外院,我踏入了内院。这里是王室生活的核心区域,每一处角落都弥漫着神秘的气息。御座静静地陈列在中央,虽历经岁月的打磨,却依然散发着威严的气息。那精美的陶制浮雕,栩栩如生地展现了西非独特的生活场景与宗教信仰。每一尊浮雕,都像是一个无声的讲述者,向我诉说着那个时代的故事。祭祀用具整齐地摆放在一旁,它们见证了无数次庄重的仪式,承载着人们对神灵的敬畏与祈愿。

【简朴中见伟大的建筑风格】

然而,最令我震撼的,还是这里的建筑风格。乍一看,那些土坯墙与茅草顶似乎显得有些简朴,与欧洲那些华丽的石雕宫殿、东方飞檐斗拱的楼阁相比,似乎少了几分精致。但在当年,这却是西非最奢华的宫廷象征。没有欧洲石雕的繁复,没有东方宫殿的飞檐,但那些粗犷的线条、厚重的墙体,恰恰体现了非洲人对权力与自然的独特理解。他们用最质朴的材料,创造出了最震撼人心的建筑艺术,这是对自然力量的敬畏,也是对自身文化的自信。

【历经沧桑的坚韧守护】

然而,历史的沧桑并未就此停歇。1892年,为了抗拒法国人的占领,阿波美国王柏罕下令将许多皇宫内的建筑烧毁。那熊熊大火,不仅吞噬了无数的建筑瑰宝,也烧毁了一段辉煌的历史。而1984年的飓风袭击,以及环境恶化引发的侵蚀,更是让阿波美皇宫遭到了前所未有的破坏。曾经辉煌一时的宫殿,如今只剩下残垣断壁,在风雨中摇摇欲坠。

但即便如此,阿波美王宫依然顽强地屹立在这片土地上,向世人展示着它的坚韧与不屈。它提醒我们:真正的伟大,未必是永恒的坚固,而是能在时光的侵蚀下,依然留下值得倾听的故事。

【历史余韵中的深刻启示】

站在王宫的废墟前,我陷入了深深的沉思。历史的车轮滚滚向前,无数的文明在岁月的长河中兴起又衰落。阿波美王宫,作为西非文明的见证者,它所承载的不仅仅是过去的辉煌与荣耀,更是对未来的启示与思考。它让我们明白,无论时代如何变迁,我们都应该珍惜那些珍贵的文化遗产,因为它们是我们民族的根,是我们精神的寄托。

夕阳的余晖洒在王宫的土墙上,给这片古老的建筑披上了一层金色的纱衣。我缓缓转身,带着满满的收获与感动,离开了这片充满历史韵味的土地。但阿波美王宫的故事,将永远铭刻在我的心中,成为我人生旅途中一段难忘的回忆。

《非洲西游记》

—雕像群语

【阿波美王宫:穿越时光的历史盛宴】

作为一名历史爱好者,踏入贝宁这片神秘而充满故事的土地时,内心的激动如潮水般翻涌。而阿波美王宫——这片沉淀着岁月沧桑与文明精粹的圣地,无疑成为了我们此次贝宁探索之旅的璀璨焦点。时光回溯至1985年,阿波美王朝的辉煌篇章在联合国教科文组织的笔触下,荣耀加冕为世界文化遗产的瑰宝,这无疑为我们的探寻增添了几分神圣与期待。

【初入王宫:邂逅历史引路人】

我们怀揣着敬畏与好奇,踏入这片历史的怀抱。迎面而来的是一位温文尔雅的讲解员,他的眼中满含对故土的深情,那目光仿佛能穿透岁月的迷雾,直抵阿波美王朝的灵魂深处。他的话语,柔和却充满力量,每一句解说如同古老的钥匙,轻轻旋开尘封的记忆之门,引领我们穿越时空,直抵阿波美王国的心脏。在他的娓娓道来中,过往的岁月不再只是史书上冷漠的记载,而是化作了可触可感的生动画面,跃然眼前,让这段辉煌历史焕发新生,触动每一位访客的心灵深处。

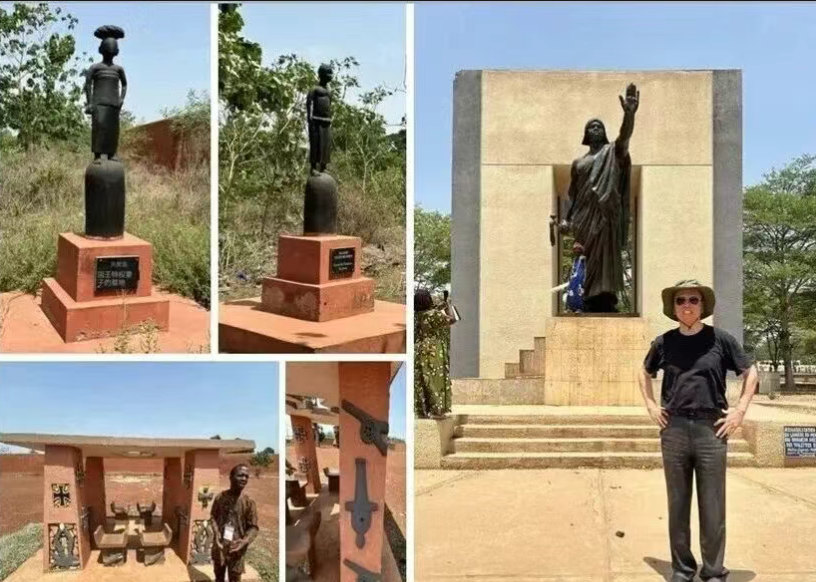

【雕像群语:宫廷往事的鲜活映像】

在阿波美王宫的这片土地上,雕塑作品宛如璀璨的星辰,镶嵌在历史的天空。

照片左上部,那些建在墓地之上的雕像,仿佛是时光的使者,静静诉说着往昔的故事。王后的雕像,身着华丽的衣裳,头戴闪亮的珠宝,那精致的妆容与细腻的神情,时而温柔如春日微风,时而严肃似秋夜寒星。无需言语,便能感受到宫廷内的温馨与心机,爱恨交织的复杂情感,以及那背后无数的牺牲与付出。而王子的雕像,则尽显英勇之气,眉头紧锁,目光坚定,仿佛承载着对未来的无限期待与肩负重任的决心。他们矗立在那里,象征着王位的传承,更是动荡时代的有力见证。每一个雕像,都是一本微缩的历史书,记载着宫廷宴会的欢声笑语,秘密会议室里的深思熟虑,以及月光下不为人知的秘密。当指尖轻轻触碰雕像,仿佛能感受到久远的温度,耳边也隐约回荡着那些未讲完的故事。

照片左下部,一组雕塑静静地矗立在岁月的长河中,它们无声地诉说着一段鲜为人知却又至关重要的历史——德国人与阿波美王国微妙的联盟。这些雕塑,以其独特的形态和丰富的细节,揭示了那个时代的紧张与决绝。雕塑中的武器,仿佛还残留着那个时代的硝烟,它们见证了德国人为阿波美王国提供的武器与军事顾问,共同对抗法国殖民者的侵略。这段历史,虽然鲜少被提及,但却如同一面镜子,映照出西方列强争夺殖民地的阴谋诡计,也映照出阿波美王国在面对外来侵略时的坚韧与勇气。它们是历史的见证者,是战争的印记,更是国家独立与民族自强不息的象征,让我们深刻感受到人类历史的复杂与多元。

而照片右部,贝汉津的雕像宛如一座不朽的丰碑,矗立在时光的洪流中。站在雕像下,阳光穿透午后厚重的云层,斑驳地洒在他那坚毅的面容上,我仿佛能听见历史的回音在耳边低语,诉说着这位勇士的传奇故事。

贝汉津,孔多太子,曾留学法国,见识过世界的广阔,却始终心系故土,那片被祖先鲜血浸染的土地。他的归来,是身体与心灵的双重归乡,他深知,作为王族,保护这片土地免遭外敌践踏是他的使命,更是他的宿命。

贝汉津的斗争,是一曲悲壮的史诗,是弱小对抗强大的英勇篇章。他领导的不仅仅是军事上的反抗,更是一场心灵的觉醒,唤醒了民族的自尊与骄傲。面对法国殖民者的铁蹄,他没有退缩,那句“我决不让外国人蹂躏祖先留给我们的土地”,是他的誓言,也是他的信念,响彻云霄,激荡至今。雕像之下,我仿佛能看到他那不屈的眼神,那是在告诫后人,不论遭遇何种困境,都不应放弃尊严与自由的抗争。尽管最终因背叛而被捕,他的灵魂却从未被征服。流放的岁月,是肉体的磨难,却也铸就了精神的丰碑,他用自己的生命诠释了何为真正的领袖,何为真正的勇士。

【遗址余韵:历史传承的心灵洗礼】

在阿波美王国的遗址中漫步,每一步都踏在了历史的脉络上。雕塑们静默无声,却以它们独有的方式诉说着过往的风云变幻。这里的一砖一瓦、一草一木,都承载着岁月的记忆,见证了贝宁人民的坚韧与不屈。这趟旅行,不仅是对过去的追溯,更是一次心灵的洗礼。它提醒着我们,无论时代如何变迁,对自由与独立的追求,对民族文化的尊重与传承,永远是推动历史车轮滚滚向前的动力。

当夕阳的余晖洒在阿波美王宫的残垣断壁上,为这片古老的土地披上一层金色的纱衣,我们带着满满的收获与感动,缓缓离去。但阿波美王宫的故事,将永远铭刻在我们的心中,成为我们探寻历史、感悟文明的永恒印记。

《非洲西游记》

—《独立之树》

【初入博物馆:时空迷雾中的历史殿堂与 “星辰” 初现】

作为一个历史爱好者,踏入贝宁非洲历史博物馆的那一刻,我就仿佛穿越了时空的迷雾,置身于非洲那波澜壮阔的历史长河之中。这座博物馆宛如一座历史的丰碑,静静矗立着,诉说着非洲大陆的过往与今朝。而在这座满载非洲记忆的殿堂里,卡里姆・埃利西奥・达・西尔瓦的杰作《独立之树》,如同一颗璀璨的星辰,瞬间吸引了我的全部目光 —— 它被陈列在最醒目的位置,成为连接非洲历史与现代精神的重要纽带。

【以非洲为壤,立独立之魂】

走近《独立之树》,最先震撼我的是它的整体构思:艺术家以非洲地图的轮廓为基石,巧妙构建出一片肥沃而深沉的土壤,仿佛能嗅到历史的厚重气息。在这片孕育着无数故事的土地上,一株象征非洲大陆独立斗争历程的宏伟树木拔地而起,枝干遒劲,叶片舒展,每一处细节都透着对 “独立” 二字的敬畏与颂扬。站在作品前,仿佛能听见树木生长的声音,那是非洲人民挣脱束缚、追求自由的呐喊。

【根系深扎:脉络里的民族联结与抗争记忆】

我驻足良久,目光不自觉地追随那深扎土壤的根系。这些根系宛如一张无形却坚韧的大网,密密麻麻覆盖整个非洲大陆的轮廓,粗细不一的根须相互缠绕、彼此支撑,生动展现出各个民族之间千丝万缕的文化联系与历史渊源。站在《独立之树》前,仿佛触摸到根系里流淌的力量 —— 那是非洲人民从历史土壤中汲取的勇气,是他们坚定不移抵抗外来剥削与压迫的精神脉络。每一根根系,都是一段鲜活的历史:或许是某个部落的迁徙,或许是某次反殖民的抗争,都承载着先辈的希望与不屈。

【枝叶向阳:先辈身影里的坚韧与生机】

抬眼望去,树冠上繁茂的枝叶在展厅的灯光下轻轻摇曳(微风透过通风口拂过作品),恍惚间,那些叶片竟化作了无数英勇先辈的身影。他们有的手持武器冲锋,有的振臂高呼口号,有的弯腰播种希望,尽管历经风吹雨打、饱尝艰辛磨难,却始终顽强地向着 “光明” 的方向生长。叶片的边缘虽有 “磨损” 的痕迹(艺术家刻意的细节处理),却更显生命力 —— 正是这份坚韧,让非洲大陆挣脱了殖民的枷锁,赢得了尊严与自由,让这片古老的大地重新焕发出勃勃生机。

【落叶沉壤:苦难记忆与新生养分】

目光下移,树下堆积的 “落叶” 又让我的心沉静下来。这些枯黄的叶片宛如历史长河中沉重的记忆,每一片都镌刻着殖民时期的苦难:贩奴船的轰鸣、镣铐的冰冷、家园的破碎…… 然而,艺术家并未让落叶仅仅停留在 “苦难” 的象征上 —— 它们紧贴土壤,仿佛正化作养分,滋养着树木的根系。这让我忽然明白:非洲的过去从未成为 “包袱”,那些苦难的记忆反而成了孕育新生的力量,让非洲人民在痛定思痛后,以更坚定的信念迈向未来。

【展厅回响:贩奴遗迹与跨时空的 “根脉对话”】

《独立之树》的感染力并未局限在作品本身,展厅另一侧的展品与之形成了奇妙的呼应。玻璃展柜里,一艘缩小的贩奴船模型静静陈列,船身斑驳,船舱的栅栏透着阴森;旁边摆放的生锈镣铐,锁扣处还留着磨损的痕迹,仿佛能听见当年奴隶们绝望的呻吟。这些文物与《独立之树》遥遥相对,一 “悲” 一 “壮”,共同拼凑出非洲从苦难到独立的完整图景。

最让我震撼的,是展厅角落的多媒体影像区。现代科技让美国非洲裔与非洲本土人隔着时空展开了一场 “根脉对话”:屏幕上,美国黑人教师带着学生们翻阅族谱、走访历史遗址,一声声 “我们的根在非洲” 满是动容;另一边,贝宁的孩童穿着传统服饰,围着虚拟的 “独立之树” 欢快舞蹈,鼓点声里满是不屈的精神。两个画面在 “树” 的意象里交织,形成一幅跨越山海、连接过去与现在的壮丽画卷。

【讲解员阿莎:“树” 的钥匙 —— 解锁人性、信仰与传承】

正当我沉浸在这份震撼中时,一位名叫阿莎的讲解员轻声走到身边,她指着《独立之树》说:“博物馆不只是陈列文物的地方,更是让历史活过来的场域。这棵树在海边是地标,在博物馆里,就是一把钥匙,打开了奴隶贸易背后的人性、信仰与传承。” 她的话像一束光,瞬间照亮了我对作品的理解 —— 这棵 “树” 不仅是独立的象征,更是对 “人” 的关怀:它记录了人性的黑暗(殖民剥削),也彰显了人性的光辉(抗争与坚守);它承载着非洲的信仰(对土地的敬畏、对祖先的缅怀),也延续着文化的传承(民族联结、精神不息)。此刻,展柜外的 “树” 仿佛有了生命,成了非洲历史与文化的灵魂象征。

【观展终思:《独立之树》与历史遗产的守护传承】

离开《独立之树》时,我的心仍久久不能平静。这幅作品以独特的艺术语言和深邃的思想内涵,如同一记重锤,敲醒了我内心深处对非洲历史的敬畏与对非洲人民勇气的钦佩。它不是静态的艺术品,而是一部活生生的历史教科书:让我看见苦难,更看见抗争;看见过去,更看见希望;看见非洲大陆从未屈服的独立意志,更看见它对未来充满憧憬的伟大愿景。

《非洲西游记》

—红土浸泪,海浪吞声

【红土与海浪之间:维达的不归与归来】

越野车碾过贝宁南部的红土路时,导游指尖划过车窗:“这就是‘奴隶之路’,四公里,从博物馆直通向大西洋。” 红土像凝固的血痂,在阳光下泛着赭红色光泽,据说当年被黑奴的脚印反复浸润,至今踩上去仍带着沉甸甸的滞重感。

【红土路上的黑暗印记】

维达历史博物馆藏在一排殖民风格的白房子里,木门吱呀作响的瞬间,仿佛撞开了三百年前的时光。这里曾是西非最大的奴隶拍卖市场,玻璃柜里的铁链仍留着铁锈味,木枷的弧度恰好卡在成年人的脖颈处。“16 到 19 世纪,每年有两万黑人从这里被卖掉。” 导游的声音压得很低,目光扫过墙角的 “佐迈小屋”—— 不足十平米的黑暗空间,曾挤着数十名待运的黑奴,墙角的霉斑像是永远洗不掉的泪痕。

沿着红土路前行,海风渐浓,红土的颜色与远处大西洋的蔚蓝形成刺眼对比。导游说这条路的红沙是特意保留的,当年黑奴戴着镣铐踏过这里,血与泪浸透沙砾,才沉淀出这般决绝的红色。路边偶尔能看到散落的贝壳,当地人说那是贩奴船返航时丢弃的压舱物,如今成了历史的遗证。

【大西洋边的沉默拱门】

走到红土路尽头,不归之门骤然出现在海岸线上。这座混凝土与青铜筑成的拱门面向大海,海浪拍击礁石的声响,恰好与浮雕上黑奴的悲鸣形成呼应。我伸手触摸青铜雕刻,反绑的双手青筋暴起,指尖处的凹陷像是被铁链勒出的永久伤痕,侧面蚀刻的尸体轮廓在阳光下投下斑驳阴影。

“跨过这道门,就再也回不来了。” 导游指着拱门内侧,1995 年联合国教科文组织立起这座纪念碑时,建筑师伊夫・尼蒙特意让拱门朝向大西洋 —— 那是黑奴们永无归途的方向。海风掀起衣角,我忽然读懂了每一道刻痕的意义:柱子上的螺旋纹象征贩奴船的缆绳,底座的海浪纹暗喻途中夭折的生命,而整座拱门的弧度,恰似一张凝固的呐喊的嘴。

【两门相对的历史对话】

转身时,另一座纪念碑在不远处静静矗立 —— 贝宁独立后建造的回归门,以国家地图为轮廓,白色墙体上刻满返航黑奴的名字。阳光穿过镂空的地图纹路,在地面投下破碎的阴影,与不归之门的沉重形成奇妙的平衡。“当年很多黑奴在途中病死,尸体被抛入大海,海浪把他们的遗骸送回了故土。” 导游说,这两座门相距不过百米,却横跨了 “压迫与解放” 的整个世纪。

沿着海岸线漫步,现代维达的气息渐浓。非洲当代艺术博物馆的彩色玻璃幕墙反射着阳光,馆内陈列的画作将黑奴贸易史转化为抽象的色彩呐喊;克帕斯神圣森林里,巫毒教的祭祀仪式与露天雕塑相映成趣,蟒蛇庙的香火缭绕中,能感受到非洲文化顽强的生命力。2024 年新建的海滨步道上,中国援建的栏杆倒映在海水中,游客们举着相机拍摄两门同框的画面,孩子们在红土路上追逐嬉戏,笑声冲淡了历史的沉重。

【红土之上的记忆传承】

离开维达时,红土沾在鞋底,像是带走了一段沉甸甸的历史。在这里,历史从未被封存:博物馆的铁链、不归门的浮雕、回归门的铭文,甚至路边的红沙与贝壳,都在诉说着同一个故事 —— 人类如何从黑暗中挣扎而出。

夕阳西下时,不归之门与回归门的影子在红土路上交叠,大西洋的海浪一遍遍冲刷着海岸。我忽然明白,维达的伟大之处,不在于它曾是奴隶贸易的枢纽,而在于它敢于直面黑暗,用两座拱门、一条红土路,将全球黑奴贸易史转化为可触摸、可感知的记忆。这里的每一粒红沙都在提醒:记住不归之路,是为了守护归来的自由。