《非洲西游记》十

作者:史建三

《非洲西游记》

—三位一体的力量

[绿意中的历史凝望]

踏入自由公园,绿意扑面而来,繁茂的植被似是大自然编织的绿色绒毯,温柔地包裹着这片充满故事的土地。而在公园最显眼的位置,一组三位开国领袖的雕塑傲然矗立,瞬间吸引了我的目光。这组青铜雕像被郁郁葱葱的自然景观环绕,三位一体,庄严肃穆。雕像背后,尼日利亚的地图若隐若现,仿佛在无声诉说着这三位领袖对这个国家的深刻影响与不朽贡献。

[殖民阴霾下的觉醒曙光]

回溯到殖民时期,英国殖民势力如同贪婪的掠夺者,在这片广袤的尼日利亚大地上施展“分而治之”的古老策略。他们妄图用分裂与误解的荆棘,将尼日利亚人民的心割裂开来,以此巩固自己摇摇欲坠的统治根基。殖民者划分不同的行政区域,挑拨各民族间的关系,制造矛盾与冲突,让尼日利亚陷入无尽的混乱与痛苦之中。然而,历史的车轮滚滚向前,不可阻挡,觉醒的曙光终将穿透黑暗的阴霾。尼日利亚人民心中的民族意识逐渐觉醒,他们开始意识到,只有团结起来,才能摆脱殖民统治的枷锁,赢得真正的自由与独立。

[北地明灯:艾哈迈德·贝洛]

酋长站在中央的雕像,是备受尊敬的艾哈迈德·贝洛酋长。他被赞誉为“北地的明灯”,那深邃的眼神中透露出无尽的智慧,坚定的姿态彰显着卓越的领导才能。在北方大地,他宛如一座熠熠生辉的灯塔,在黑暗中为民众指引着方向。他深入民间,倾听百姓的疾苦,用智慧化解矛盾,用行动凝聚人心。他积极推动北方的教育发展,鼓励人们学习知识,培养人才,为北方的未来奠定了坚实的基础。他点燃了北方人民心中团结与繁荣的希望之火,让北方在独立运动的浪潮中成为一股不可忽视的力量。

[西疆坚石:奥巴菲米·阿沃罗瓦]

酋长左侧的雕像,是英勇无畏的奥巴菲米·阿沃罗瓦酋长。他被誉为“西疆的坚石”,那挺拔的身姿仿佛一座不可撼动的山峰。在追求自由的战场上,他手持正义之剑,以无畏的姿态冲锋陷阵。面对殖民者的枪炮,他毫不退缩,用自己的身躯捍卫着人民的自由与荣耀。他组织西疆的人民进行武装斗争,打击殖民者的嚣张气焰。他的英勇事迹激励着无数人,成为了西疆人民心中永恒的精神支柱。在他的带领下,西疆人民团结一心,为尼日利亚的独立事业做出了巨大的贡献。

[东域启明:本杰明·纳姆迪·阿齐克韦]

右侧的雕像,是杰出的本杰明·纳姆迪·阿齐克韦。他被视为“东域的启明之星”,目光中透露出对知识与文明的渴望。他深知,教育是驱散无知黑暗的利剑,是推动国家进步的强大动力。于是,他奔走于东域的各个角落,创办学校,传播知识,用智慧的光芒照亮了人们前行的道路。他倡导民族文化的传承与发展,鼓励人们挖掘自身的文化潜力,增强民族自豪感。他如同璀璨的星辰,为东域人民指明了文明与进步的方向,让东域在独立运动中焕发出勃勃生机。

[三位一体:铸就独立丰碑]

这三位领袖,虽来自不同的民族与地区,却怀着共同的理想与信念,携手并肩,共同对抗殖民者的压迫。他们以非凡的勇气和智慧,粉碎了英国殖民者的分裂策略,为尼日利亚的统一和独立立下了不朽功勋。正因如此,他们三位同时被尼日利亚人民尊为国父,这样的历史地位,在世界历史上都堪称罕见。如今,站在这座雕塑前,我仿佛穿越时空,看到了三位领袖并肩作战、指点江山的豪迈场景。他们的精神与事迹,如同璀璨的星辰,永远镶嵌在尼日利亚的历史天空中,成为后世子孙的楷模与骄傲。这座雕塑,不仅是对三位伟大人物的纪念,更是尼日利亚民族精神的象征,激励着一代又一代的尼日利亚人,为了国家的繁荣与富强而不懈奋斗。

《非洲西游记》

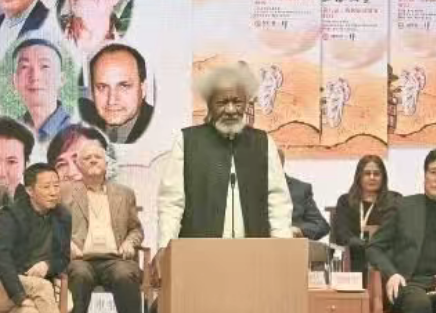

—自由公园邂逅索因卡

[公园惊鸿:与巨匠的初逢]

漫步在拉各斯自由公园小径,阳光斑驳洒落。突然,一座雕塑映入眼帘,底座上的简介让我瞬间激动——沃莱·索因卡!雕塑中的他目光深邃、神情坚毅,微微皱起的眉头似在诉说对社会不公的忧虑,深邃眼眸藏着对非洲未来的期许。我伫立雕塑前,仿佛能透过这冰冷的艺术,感受到他炽热的内心与对文学的执着。

[早年逐梦:文学种子的萌芽]

1934年,索因卡出生于尼日利亚西部阿贝奥库塔约鲁巴族一个学校督学的家庭。约鲁巴族丰富的传说,如肥沃土壤,滋养着他文学的种子。小时候,他常围坐长辈身边,聆听古老神秘的故事,英雄、妖怪与魔法在他心中种下文学之种。1954年,二十岁的他远渡重洋,进入英国利兹大学专攻英语。在英国校园,他如饥似渴汲取西方文学精华,莎士比亚的戏剧、狄更斯的小说成为案头常客。沉浸其中的同时,他未忘本,思考如何将西方文学技巧与非洲文化传统结合,为创作之路奠定坚实基础。

[创作华章:戏剧舞台的先锋]

索因卡创作生涯丰富多彩,一生写了30多部作品,多数如利刃直刺非洲社会文化风气与社会弊端要害。早期作品如《雄狮与宝石》《沼泽地的居民》,展现他对社会现象的敏锐洞察与深刻思考。他巧妙融合西方戏剧艺术与非洲传统音乐、舞蹈和戏剧,开创用英语演出的西非现代戏剧。在他的戏剧中,观众既能感受西方戏剧的严谨结构与深刻内涵,又能领略非洲传统艺术的独特魅力。激昂鼓点、欢快舞蹈与富有韵律的台词,让观众仿佛置身非洲大地,感受非洲人民的喜怒哀乐。

[狱中坚守:文字铸就的丰碑]

然而,索因卡的道路并非一帆风顺。1967年尼日利亚内战期间,他因被指责破坏交战双方和平,被雅库布·戈文领导的联邦政府逮捕入狱,单独囚禁长达22个月。阴暗潮湿的牢房里,他未被困境打倒,以笔为剑,创作许多诗歌,后收录在《狱中诗抄》中出版。这些诗歌,是他对自由的渴望、对正义的呐喊。他用文字记录狱中点滴,表达对外面的思念与对未来的希望。这段经历也被他写进《此人已死:狱中笔记》,成为文学创作中浓墨重彩的一笔,既是他个人精神的写照,更是那个时代非洲社会的缩影。

[诺奖荣耀:非洲文学的高光时刻与历史突破]

1986年,对索因卡和整个非洲文学界而言,是具有里程碑意义的年份。他凭借“以广博的文化视野创作了富有诗意的人生的戏剧”,荣获诺贝尔文学奖,成为第一位获此殊荣的非洲作家。这一荣誉,如闪电划破夜空,照亮非洲文学长期被忽视的角落。打破国际文学界偏见索因卡获奖前,非洲文学在国际舞台常处边缘。西方文学界对非洲文学认知多停留在刻板印象,认为非洲缺乏深厚文学传统与世界影响力作品。

索因卡的获奖,有力打破这种偏见。他用独特创作风格与深刻思想内涵,向世界展示非洲文学的丰富性与多样性。其作品融合非洲本土文化与西方文学技巧,既有非洲传统艺术韵味,又符合现代文学审美标准,让国际文学界重新审视非洲这片充满活力的文学沃土。激励非洲本土作家创作这一荣誉对非洲本土作家而言,是强大的兴奋剂。它让非洲作家看到自身潜力与希望,激发创作热情。许多年轻作家受索因卡鼓舞,更自信地挖掘非洲文化资源,用文字记录非洲历史、社会和人民生活。他们不再满足于模仿西方文学,而是努力探索具有非洲特色的文学表达方式。

索因卡的成功成为非洲文学创作的灯塔,为后来作家指明方向,推动非洲文学繁荣发展。提升非洲文化的国际影响力诺贝尔文学奖作为世界文学领域最高荣誉,具有极高国际知名度与影响力。索因卡的获奖,使非洲文化在世界范围内得到更广泛关注与认可。世界各地读者开始对非洲历史、文化和社会产生浓厚兴趣,纷纷阅读索因卡及其他非洲作家作品。这不仅促进非洲文化传播,也加强非洲与其他地区文化交流与对话,提升非洲在国际文化舞台上的地位。

[勇敢直言:社会的批判者与诺奖精神的延续]

索因卡不仅是杰出文学家,更是勇敢社会活动家。他一贯大胆直言,常批评尼日利亚行政部门,也反对全世界其他国家的暴政。其著作充满反对独裁、专政的论调,虽这些激进言论让他身处险境,但也让名声愈发响亮。他如无畏战士,以文字为武器,与社会黑暗势力作斗争。他呼吁人们关注社会公平正义,关注弱势群体权益。其作品不仅为娱乐,更为唤醒人们良知,推动社会进步。

诺贝尔文学奖倡导的对人性、社会和世界的深刻思考与关注,在索因卡身上得到完美体现。他以行动诠释诺奖精神,让这一荣誉在非洲大地上绽放更耀眼光芒。这次在自由公园与索因卡的邂逅,让我收获颇丰。他的故事如生动史诗,激励我在文学道路上不断探索,也让我对非洲这片神秘而充满活力的土地有了更深认识。我相信,索因卡的精神与诺贝尔文学奖带来的积极影响将永远传承,激励一代又一代非洲人为自由、正义、文学而奋斗,让非洲文学在世界文学星空中绽放更璀璨光芒。

《非洲西游记》

—尼日利亚历史画卷

走进拉各斯自由公园,仿佛踏入了一部立体的尼日利亚历史与文化长卷。这座由殖民时期监狱改造而成的公共空间,如今以雕塑为语言,诉说着古往今来的生活图景。一批极具代表性的雕塑群,恰似万花筒的三片棱镜,折射出这片土地上多元的文化光谱。

[日常生活的诗意定格:约鲁巴妇女的晨光]

在公园的浓荫下,一组黑黢黢的雕塑群捕捉了尼日利亚人最平凡却动人的日常。一位约鲁巴妇女正将头巾缠上头顶,手指灵活地穿梭于布料之间,这个动作重复了千万次,却在此刻被凝固成永恒。不远处,匠人挥着工具雕琢石块,夯声里回荡着伊博族手艺人的传承;乐手扬起乐器,鼓点的余韵仿佛要穿透时光,把豪萨族商队的故事娓娓道来。

这些雕塑以写实的手法,将纺织、雕刻、音乐等传统技艺转化为视觉语言。约鲁巴族的“Aso Oke”织物在仪式中承载着神圣意义,而雕塑中织布机的每一根木条、每一根丝线,都在诉说着这门手艺如何从生计方式升华为文化身份的象征。当游客驻足于此,触摸到的不仅是冰冷的雕塑,更是一个民族对技艺的坚守——那些在织布机上穿梭的彩线,正以现代的方式织就着文化的经纬。

[本土灵魂的哲学叩问:“思想者”的凝视]

在公园的一隅,一座裹着背心、赤脚踩在“TROPHY”底座上的雕塑,以非洲版的“思想者”姿态震撼着观者。他并非罗丹笔下那个赤裸着身躯、在巴黎广场上永恒沉思的欧洲哲者,却以同样深邃的目光,追问着生活的真相。棕榈树的影子在他身上晃过,远处红砖建筑的轮廓模糊了时空,这一刻,他成了非洲大陆无数双眼睛的化身——既眷恋传统,又试探着未来。

他的沉思里,或许藏着对失传纺织技艺的忧虑:那些在公园深处织布者雕塑手中的彩线,如何在现代浪潮里延续?又或许在念及合唱leader颈间“Olose”珠饰的分量——那是约鲁巴人血脉里的艺术密码,不该在全球化的喧嚣中褪色。这座雕塑的沉默,比任何宣言都更有力量,它让每个驻足者意识到:非洲的思想从未停滞,它只是在用属于自己的节奏,锚定着本土的精神坐标。

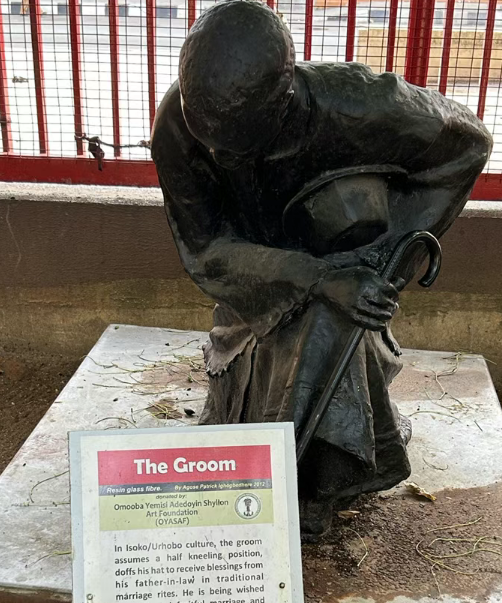

[婚姻礼仪的庄严传承:新郎的谦卑一跪]

在公园的另一处,《The Groom》雕像定格了伊索科/乌尔霍博族传统婚姻礼仪中最庄严的一刻。新郎半跪于地,双手紧握拐杖,谦卑地低下头。这一跪,不是卑微,而是对婚姻的敬重,对家庭延续的祈愿。在他们的文化里,长辈的祝福如涓涓细流,滋养着新人对“长命百岁、婚姻美满、兴旺发达”的憧憬。

这座由树脂玻璃纤维定格的雕塑,是族群文化的活化石。它让每个观者都能感知到,在尼日利亚的土地上,传统婚姻礼仪不是尘封的过往,而是鲜活跳动的文化脉搏。当新郎在岳父面前脱帽、躬身时,他承接的不仅是祝福,更是一个家族对价值观的传递——那些关于责任、尊重与爱的训诫,正通过这一跪,在一代又一代的婚姻故事里温柔且坚定地延续下去。

[Eyo舞者雕像,镌刻民族文化的诗行]

在尼日利亚拉各斯的文化展区,一尊Eyo舞者雕像引人注目。白色长袍似云朵垂落,黑色宽檐帽上的白色星饰闪耀,手中长棍仿佛在诉说古老故事。Eyo是约鲁巴族的文化瑰宝,节庆时,舞者身着此装束巡游,白色长袍象征纯洁,长棍是力量的延伸,动作承载着对历史和生命的敬畏。

Eyo从古老祭祀仪式演变而来,如今成为庆祝与纪念的载体,传递着约鲁巴族的精神内核。拉各斯街头,Eyo舞者穿梭的身影是传统文化在现代社会的鲜活脉动,让见证者感受到尼日利亚文化的温度与力量,雕像也凝固了这股文化力量,诉说着民族与传统的深情对话。

[雕塑群:尼日利亚的生活万花筒]

自由公园的雕塑群,是尼日利亚古往今来的生活万花筒。它们以泥土、树脂、玻璃纤维为载体,将纺织技艺的传承、思想者的沉思、婚姻礼仪的庄严,编织成一幅立体的文化锦缎。当游客穿梭其间,触摸到的不仅是雕塑的纹理,更是一个民族对传统的眷恋、对现代的试探、对未来的期许。

走出公园时,那些雕塑的影子仍在心里晃动。它们像一块织满文化密码的锦缎,每一针都缝着尼日利亚的灵魂——在这里,历史不是书本上的文字,而是泥土里生长出的生命;文化不是博物馆里的展品,而是每个普通人日常里的呼吸。这场漫游,终将成为关于非洲、关于传统、关于传承的最生动记忆。

《非洲西游记》

—腐败之网的惊心动魄之旅

离别尼日利亚前夜,我们在拉各斯的中餐馆里大快朵颐,老板那热情劲儿,就像冬天里的小太阳,暖烘烘的。他不仅“咔嚓”一声给我们拍了张超有纪念意义的合影,还像个操心的老妈妈一样,问我们第二天咋去贝宁,是坐飞机在天上“飞”,还是坐巴士在地上“跑”。我们说坐巴士,他立马脸色一变,那表情就像看到了世界末日,苦口婆心地劝我们改乘飞机,说陆路那是“危机四伏”。我们心里“咯噔”一下,虽然有点怀疑,但还是决定“全副武装”,做好准备。

[警力护航:开启“神秘冒险”之旅]

次日,当地那位经验丰富、深谙此道的地接导游,深知前路可能潜藏的风险,于是精心为我们安排了两位“超级保镖”。这两位“保镖”可不一般,他们身着笔挺制服,浑身散发着威严的气息。 只见一辆旅行车的前排,稳稳坐着一位警察大哥。他身姿挺拔,目光如炬,时刻警惕地扫视着周围的环境,仿佛任何风吹草动都逃不过他的眼睛。而后面那辆装载着行李的车上,同样有一位警员严阵以待,他神情肃穆,为我们的行程增添了一份安心的保障。 这等阵仗,哪里像是寻常的旅行出发啊!倒更像是奔赴一场充满未知与挑战的秘密任务,紧张与神秘的气息,在空气中悄然弥漫开来,让我们的心跳都不由自主地加快了几分。

[哨卡拦路:“索贿大网”徐徐展开]

我们告别了热闹得像菜市场的拉各斯市区,朝着边境进发。可谁能想到,这几十公里的路,就像闯进了“索贿迷宫”,沿途冒出来三十多个哨卡和路障,就像一群拦路虎,挡住了我们的去路。 有些哨卡的工作人员,一看到驾驶员旁边坐着持枪警察,就像看到了“免检标志”,大手一挥,直接放行,那默契程度,仿佛他们之间有某种神秘的“暗号”。但还有四五次,我们就没那么幸运了,被硬生生地拦下来“盘查”。移民局、路政局、检验检疫局……各种检查机构像约好了似的,一个接一个地冒出来,都想在这条路上捞点好处。 车一停,那些执法人员就像闻到血腥味的鲨鱼,一窝蜂地围过来,开始所谓的“执法检查”,其实就是在找索贿的借口。他们还把地接导游拉到阴暗的草棚式岗亭里“密谈”,那架势,就像在密谋什么大阴谋,想把我们的钱榨得一干二净。

[导游苦撑:“女侠”智斗腐败群魔]

不过,我们的地接导游可不是吃素的,她就像一位身怀绝技的“女侠”,在这些利益群体之间巧妙周旋。她用那糖衣炮弹般的交际手腕,一个关卡一个关卡地“攻克”,我们就像一群勇敢的战士,艰难却又坚定地向前迈进。 好不容易到了国境线,地接导游已经累得像一滩泥,脸上却还挂着一丝苦笑,说:“要是这样下去,我很快就要破产啦!”她还告诉我们,现在的哨卡比几年前多了一倍还多,腐败之风就像野草一样,越烧越旺,简直让人触目惊心。

[腐败之思:社会公正的“警世钟”]

这段从尼日利亚到贝宁的旅程,就像一场惊险刺激的冒险,与其说是地理上的移动,不如说是对人性贪婪和权力滥用的一次“深度探险”。这哪里是什么正常的路,分明是一条由腐败分子精心编织的“索贿大网”。当公权力变成了谋取私利的工具,社会公正和公平就像气球里的气,一点点地漏走了。 每一个非法设立的哨卡,都是对法治尊严的“狠狠踩上一脚”;每一次公然索贿,都是对公共服务精神的“无情亵渎”。这条腐败之路,不仅考验着我们的勇气和智慧,更像一面镜子,照出了一个国家治理体系和道德底线的“千疮百孔”。

它给我们敲响了警钟:只有制度健全、监督有力、公众觉醒并勇敢抗争,才能砍断这错综复杂的腐败链条,让道路畅通无阻,让社会清正廉洁,让人民重拾尊严。 在世界的大舞台上,说不定还有好多这样的“腐败之路”藏在黑暗角落里,等着勇敢的人去揭露和挑战。我们的这次经历,虽然只是沧海一粟,但也希望能成为一面镜子,让全世界都看到腐败问题的严重性,以及它对社会造成的巨大伤害。

《非洲西游记》

—一句 “要破产” 看哭人

站在贝宁入境检查站前,赭红色的墙面斑驳陆离,暗绿的苔痕在上面肆意蔓延。咸湿的西非季风裹挟着沙尘呼啸而过,竟还隐隐带着拉各斯海岸的腥气。我与尼日利亚地陪刘导的合影,定格在了镜头之中。她额角的细汗浸湿了鬓发,眼底藏着连日奔波留下的红血丝,可脸上依旧挂着笑容,那笑容里还裹着武汉话特有的爽利尾音。风把她的发梢吹得凌乱,就像一簇在异域沙砾中扎根的荆楚草木,倔强又鲜活。这帧画面,宛如一块暖琥珀,将尼日利亚考察之旅的终章,封存成了一段关于相遇与告别的温热注脚。

[刘导传奇:从江城到西非]

刘导的人生故事,成了我们在颠簸越野车上反复谈论的“异域传奇”。这位武汉大学外文系的毕业生,曾经是江城校园里追逐樱花的姑娘,白衬衫下摆总沾着东湖的风。五年前,她怀揣着一张飞往佛得角的单程机票,带着“要去看文明褶皱里的褶皱”的执拗,一头扎进了西非的热浪里。“武汉的热干面香得实在,但世界另一头的海风,肯定有着不一样的咸。”她说着,指尖无意识地捻着衣角,仿佛在回味当年打包进行李箱的芝麻酱香气。

在佛得角的金色沙滩上,她邂逅了穿亚麻衬衫的法国男人。这个男人能用法语畅聊普罗旺斯薰衣草田的花期,也能用葡萄牙语和当地渔民侃金枪鱼的洄游路线。他们的爱情如西非雨季的暴雨,来得迅猛,却燃烧得炽烈。从佛得角的夕阳谈到巴黎左岸的咖啡馆,从户部巷的热干面摊聊到马赛的海鲜市集,最终,他们把家安在了拉各斯。如今,她是两个混血女孩的母亲。大女儿喊“妈妈”时,尾音会拐出武汉话的软弯;小女儿说法语时,总不自觉地卷着非洲式的舌音。家里相册里,一张是武汉东湖的樱花落在她肩头,另一张是拉各斯的棕榈树把影子投在女儿们的发梢。她的生活,就像一锅熬得沸腾的“文化什锦汤”,有武汉热干面的麻辣、巴黎马卡龙的甜腻,也有拉各斯海风的咸涩,滋味杂糅却越熬越醇。

[拉各斯街巷:文化大观园]

跟着她穿梭在拉各斯的街巷,这座城市的脉搏在眼前骤然跳动。集市里,小贩用约鲁巴语吆喝着五彩蜡染织物,染料的香气混着炸香蕉的焦香扑鼻而来;清真寺的宣礼声裹着摩托车的轰鸣飘来,贫民窟的铁皮屋与海滨豪华公寓仅隔一道锈迹斑斑的铁丝网。刘导就像一本活的百科全书,指尖划过殖民时期的红砖残垣,就能讲出尼日利亚的殖民史、约鲁巴族与豪萨族的婚俗差异,甚至能从制服纽扣的样式,辨出关卡人员属于警察署还是路政部。我们的问题天马行空,从“豪萨族婚礼要送多少头牛”到“三种语言怎么给孩子讲故事”,她都笑着回答,还会掏出手机翻视频。大女儿在武汉外婆家学包粽子,糯米黏得满脸都是;小女儿在拉各斯院子里追蜥蜴,笑声惊飞了棕榈树上的麻雀。画面切换间,那些横亘在文化间的边界,竟被揉得软乎乎的。

[关卡闯关:智慧与勇气]

从拉各斯到贝宁的几十公里,就像一场“关卡闯关记”。刘导早雇了两名持枪警察随行,金属枪身在西非烈阳下泛着冷硬的光,倒衬得她下车时的脚步格外从容。三十多道关卡里,大半见了警察便挥手放行,可偏有五六道关卡前,站着穿不同制服的人。警察的制服沾着尘土,路政人员戴着褪色的鸭舌帽,边防军的靴子磨得露出鞋尖。他们拦下车,眼神在证件上潦草地扫一圈,随即递来一个“你懂的”眼神。

刘导便推门下车,像个熟稔舞步的舞者,在英语、法语和土语的节奏里周旋。有时她摸出一包“黄鹤楼”,用武汉话打趣:“这烟在非洲可是稀罕货。”有时讲个三语混杂的冷笑话,惹得对方无奈地笑。更多时候,她默默从钱包里捻出几张奈拉,动作熟练得像在便利店买瓶水。有几次,关卡人员把她拉进路边的草棚“密谈”,无非是狮子大开口要更多“茶水费”。她出来时脸上仍挂着惯常的笑,只悄悄对我们说:“他们一个月工资还不够喂饱孩子,索贿是被日子逼出来的活路。”

可若遇着有人漫天要价,她会忽然敛了笑,用裹着荆楚锐气的英语硬邦邦地顶回去:“先生,我们是中国考察团,不是移动提款机。”那一刻,她身上的衣裙,竟像披了层铠甲,护着我们的安全,也护着一份不容磋磨的尊严。

[贝宁口岸:告别与感悟]

终于到了贝宁口岸,她下车转身时,眼底的疲惫再也藏不住了:“把你们安全送到这儿,我这趟差不多要破产咯。”我们先是盯着她眼底的红血丝一怔,随即爆发出带着心疼的理解的笑。那些关卡的“茶水费”,恐怕早超了我们付的地陪费,可她自始至终没抱怨过一句。

合影后我们转身离开,回头时见她仍站在原地挥手,风把她的衣角吹得飘起来,很快就要被下一批游客的故事填满。我忽然懂了,她的故事从不是“武汉姑娘嫁了法国人”的浪漫童话,而是一则关于“可能性”的宣言。一个人带着故乡的印记,能在语言、国界、文化的迷宫里,凿出一条属于自己的路;能把自己活成架在文化沟壑上的桥,让后来者踩着她的足迹,看见世界更丰富的切面。

后来我想,旅行的深层意义大抵如此:风景是流动的诗,而人是诗里的魂。像刘导这样的人,正以自己的人生为线,把散落的文化珍珠串成一张辽阔的网。我们这些过客,都是网上的节点,因一场相遇读懂世界的温度,因一次告别完整了对多元人生的想象。贝宁口岸的风还在吹,而刘导的故事,会跟着我们的记忆,在不同的土地上,继续慢慢生长。