《非洲西游记》二

作者:史建三

《非洲西游记》

—喀麦隆的中国印记

雅温得的旱季风裹着棕榈叶的气息,我站在巨大的穹顶建筑前,指尖划过金属幕墙的纹路。这座被喀麦隆人称为“文体殿堂”的多功能体育中心,穹顶如一枚银色的贝壳嵌在城市天际线里,中国国旗与喀麦隆国旗在入口前并排飘扬——那一刻,历史的褶皱在建筑的线条里骤然舒展。

【钢铁穹顶下的援建密码】

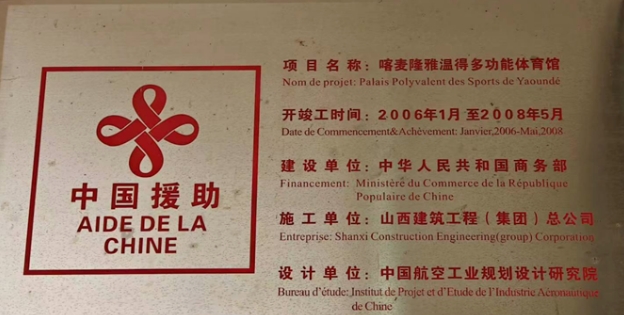

“它是2009年启用的,中国人建的。”当地向导约瑟夫的话音未落,我已注意到建筑底部的黄色基座,那是典型的中国援建项目“标识色”。查阅资料时读到,2006年中国工程队带着钢筋水泥进驻雅温得北郊,用三年时间在这片曾经的荒地上,垒起了中部非洲最先进的文体地标。

这不是中喀合作的偶然一笔。回溯历史,1971年喀麦隆与中国建交后,援助项目便如串珠般在这片土地铺展:从农业技术示范中心到水电站,再到眼前这座可容纳五千人的体育场馆。它的穹顶设计颇费心思——既像喀麦隆传统民居的草顶,又暗含现代建筑的力学美感,中国设计师在“在地性”与“功能性”间找到的平衡,藏着援外工程的深层逻辑。

我绕到场馆后侧,看见工人正在检修附属场馆的篮球架。约瑟夫告诉我,这里举办过2011年非洲篮球锦标赛,也曾是喀麦隆独立50周年庆典的主会场。“以前我们要看国际赛事,得跑到尼日利亚去。”他的语气里带着骄傲,“现在雅温得人周末会带着孩子来这里看球,体育馆的小卖部能买到中国产的运动饮料。”

【建筑里的历史经纬】

坐在观众席的最高排,穹顶的弧度将声音温柔地聚拢又散开。我想象2009年启用仪式上,中喀官员共同剪彩的场景——彼时的喀麦隆,正处在经济转型的关键期,这座体育中心不仅是硬件的补给,更是一种精神符号的注入。它让喀麦隆人第一次在家门口触摸到“国际赛事”的质感,也让中国援建的形象从“基础设施提供者”,拓展为“文化生活赋能者”。

场馆走廊的展板上,贴着历届赛事的老照片:2015年非洲柔道锦标赛上,喀麦隆选手夺冠时的怒吼;2018年中喀文化周里,中国杂技团的绸吊表演与非洲鼓乐的即兴合奏……这些画面像散落的拼图,拼出体育中心的真正角色——它是竞技场,是舞台,更是中非文化对话的露天剧场。我注意到一个细节:场馆的VIP通道里,挂着一幅中喀工程师并肩绘图的老照片。照片摄于2007年,彼时项目正遭遇雨季施工难题,中国团队与本地工匠蹲在泥水里,用树枝在地面演算方案。这种“共生式援建”的叙事,远比冰冷的工程数据更动人——它证明建筑从来不是单向的“给予”,而是双向的“生长”。

【穹顶之外的回响】

离开时,一群孩子正在广场上练习足球,他们的球衣上印着“2023中喀青训营”的字样。体育中心的穹顶在暮色里泛着柔光,将孩子们的身影拉得很长。我忽然明白,这座建筑的价值早已超越了“场馆”的定义:它是历史的容器,装着中非合作从“物资援助”到“人文交流”的演进;它是记忆的锚点,让每个在这里看过球、看过演出的喀麦隆人,都对“中国”有了具体可感的认知。

回望穹顶,它的银色幕墙在夕阳下碎成一地光斑,像极了中非合作历程里那些闪光的瞬间。从1970年代的农业援助,到如今的文体基建,中国的援外逻辑在变,但“共生发展”的内核始终未变。而这座体育中心,便是这一内核最生动的建筑注脚——它不仅是钢铁与水泥的聚合,更是无数双手共同垒起的、关于友谊与发展的纪念碑。

晚风掠过棕榈树,带着远处集市的喧嚣。我知道,雅温得体育中心的故事还在继续,它的穹顶下,明天又会升起新的欢呼与掌声,而那些声音里,永远混着历史的回响与未来的期待。

《非洲西游记》

—从泥泞到通途

【启程:从雅温得到“梦想之路”】

从雅温得的政治首都抽身,我们文化考察团一行人登上了前往经济首都杜阿拉的旅游大巴。车窗外,阳光如碎金般洒落,地陪女导游的声音在车厢里轻轻回荡:“原先这条路,要颠簸七个小时,雨季时更是泥泞难行。如今,多亏了中国‘一带一路’的项目,我们只需两个多小时便能抵达。”

【见证:巨龙腾跃于热带山川】

车行如风,窗外的风景如电影般掠过。原先那条蜿蜒曲折、坑洼不平的N3国道,已被一条宽阔平坦的现代化高速公路取代。这便是雅杜高速,喀麦隆乃至中非地区首条按照中国标准设计建造的高速公路,被誉为“梦想之路”。它像一条巨龙,穿梭在热带丘陵与山地之间,连接着雅温得与杜阿拉,也连接着喀麦隆的现在与未来。我凝视着这条公路,心中不禁涌起万千思绪。这条路的诞生,背后是无数建设者的汗水与智慧。他们面对复杂的地质条件——海拔落差大、雨季漫长,却以技术创新为笔,以坚韧不拔为墨,书写了这段基建奇迹。

【思索:科技与自然的和谐共生】

高模量沥青混凝土技术的应用,不仅节约了材料,减少了污染,更让这条公路在热带雨林中屹立不倒,成为了科技与自然和谐共生的典范。车行其间,我仿佛能听到建设者们的心跳声,感受到他们对这片土地的深情与责任。他们不仅修建了一条路,更在修建的过程中,注重生态保护,避开生态敏感区,分类处理施工废弃物,用实际行动诠释了“绿色基建”的理念。同时,他们也没有忘记回馈社会,为沿线社区修建饮水井、教室,捐赠医疗物资,让这条“梦想之路”成为了真正的民生之路。

【展望:经济腾飞与文化交融】

随着大巴的飞驰,我见证了这条公路带来的翻天覆地的变化。杜阿拉港,作为中非地区最大的港口,曾经因为交通不便而制约了其物流效率。如今,雅杜高速的通车,让这里的货物运输成本大幅降低,年贸易额有望增加数十亿美元。沿线村镇,也因为这条公路的带动,涌现出了大量的商铺、餐馆,旅游业和农业加工产业蓬勃发展,为当地居民带来了实实在在的利益。更令我感慨的是,这条公路不仅促进了经济的发展,更促进了文化的交流与融合。我们考察团一行,在途中遇到了许多当地居民,他们脸上洋溢着幸福的笑容,用生涩的中文说着“你好”、“谢谢”。这份跨越国界的友好与尊重,让我深刻体会到了“一带一路”倡议的深远意义——它不仅仅是一条条公路、铁路的修建,更是一座座心灵的桥梁,连接着不同文化、不同民族的人们。

【终章:共筑通途,友谊长存】

回望这条“梦想之路”,我深感震撼与自豪。震撼于中国基建的雄厚实力与技术创新,自豪于我们能为非洲这片古老而年轻的大陆贡献自己的力量。雅杜高速,不仅是一条物理上的连接线,更是区域发展的催化剂,它见证了中喀两国人民的友谊与合作,也预示着非洲大陆更加美好的未来。

《非洲西游记》

—喀麦隆司法之旅

【历史印痕与司法标识】

站在这座矗立于1931年的黄色建筑前,岁月的笔触在墙面上勾勒出斑驳的痕迹,每一道裂痕、每一抹褪色,都仿佛是喀麦隆司法体系漫长演变史的无声诉说。“PALAIS DE JUSTICE”(正义宫殿)几个大字在阳光下显得格外醒目,与飘扬的喀麦隆国旗交相辉映,既承载着法式殖民建筑的庄重与威严,又透露出这个国家挣脱殖民枷锁、实现司法自主的坚定与自豪。

【司法体系的多层次架构】

喀麦隆的司法系统是一个混合法系体系,巧妙地融合了大陆法系(法国法)和普通法系(英国法)的元素,并保留了部分传统习惯法的适用空间,展现出多层次、多元性的特点。其司法体系结构清晰,分为现代法院系统和传统法院系统两大支柱。

现代法院系统

现代法院系统作为国家正式司法机构,层级分明,功能明确。最高法院,作为国家最高司法机关,稳坐首都雅温得,下设司法、行政和审计三个审判庭,为国家的法治建设提供终极保障。而上诉法院,如我们眼前的滨海省上诉法院(Cour d’Appel du Littoral),则是司法体系中的关键一环,负责审理上诉案件,确保法律适用的准确性与审判程序的公正性。初审法院(Tribunal de Première Instance)则负责一般民事、刑事案件的一审,为民众提供直接的司法救济。此外,还有处理轻微民事纠纷的初级法院(Tribunal d’Instance),以及军事法院、特别刑事法庭、特别最高法庭等特别法院,共同构成了喀麦隆现代法院系统的完整框架。

传统法院系统

与此同时,传统法院系统也在特定领域发挥着重要作用。传统初审法院和习惯法院主要处理农村地区的婚姻、继承、土地纠纷等民事事务,其适用范围虽限于传统社区内部,却可与现代法院系统并行不悖,体现了喀麦隆司法体系对传统文化的尊重与包容。

【殖民烙印与法系基因的融合】

这座滨海省上诉法院的殖民风格设计,无疑是对喀麦隆曾受法国殖民影响的历史背景的深刻铭记。其司法体系的构建,也因此在一定程度上融入了大陆法系的基因,展现出严谨、系统的法律思维。然而,喀麦隆并未止步于此,而是在独立后不断探索适合自身国情的司法道路。普通法系的影响在英语区(如西北、西南大区)的司法实践中得以体现,而习惯法与宗教法则在农村地区和特定民族群体中仍具影响力,尤其在婚姻、继承等方面发挥着重要作用。喀麦隆的法律渊源丰富多样,宪法作为最高法律文件,确立了三权分立、总统制共和国体制。议会通过的法律、总统法令、行政规章以及司法判例(虽非正式渊源,但在实践中具有参考价值)共同构成了喀麦隆法律体系的基石。这种混合法系的特征,使得喀麦隆的司法实践既具有大陆法系的严谨性,又兼具普通法系的灵活性,同时还保留了传统习惯法的温情与人文关怀。

【烟火气息中的司法实践与挑战】

如今,这座“正义宫殿”已不再是遥不可及的冰冷符号,而是成为了喀麦隆人日常生活中不可或缺的一部分。往来的车辆、驻足的人群,为这座建筑增添了几分烟火气息。在这里,人们寻求司法公正、捍卫自身权利,将法律视为保护自己权益的坚实盾牌。然而,喀麦隆的司法实践也面临着诸多挑战。法律执行不力、司法腐败、执法不严等问题在某些地区依然存在;法律适用存在地区差异,尤其是英语区与法语区之间法律解释和适用存在分歧;司法效率较低,案件积压严重,合同执行难等问题也亟待解决。尽管如此,喀麦隆仍在不断努力完善其司法体系,加强司法独立、提高执法效率、缩小地区法律适用差异,以更好地保障公民权利、维护社会公正。

【国际视野下的司法发展】

在国际法与国内法的关系上,喀麦隆也展现出开放与包容的态度。国际条约如《联合国反腐败公约》经议会批准后可成为国内法的一部分,其地位高于普通法律但低于宪法,为喀麦隆的法治建设注入了国际元素。

从殖民时期的司法工具,到独立后保障公民权利的制度载体,再到如今不断追求司法公正与完善的法治国家,这座黄色建筑不仅是喀麦隆司法体系的历史见证者,更是其不断前行、追求正义的生动写照。在这里,我们看到了司法与历史的交织、传统与现代的碰撞、国内与国际的融合,更看到了喀麦隆人民对法治的信仰与追求。对于外国投资者而言,理解喀麦隆法律的复杂性并寻求专业法律支持至关重要,而这座建筑及其背后的司法体系,正是他们了解喀麦隆法治环境的重要窗口。

《非洲西游记》

—贝尔国王宫殿的前世今生

作为一名历史爱好者,每到一个新的地方,那些承载着岁月痕迹的古老建筑就像磁石一般吸引着我。当我踏上喀麦隆杜阿拉的土地,听闻了“Palais des Rois Bell”(贝尔国王宫殿)的传奇,心中便燃起了探寻的渴望。这座被当地人亲切称为“贝尔国王的家”的建筑,究竟藏着怎样不为人知的故事?

【殖民烙印下的诞生】

贝尔国王宫殿矗立在杜阿拉的土地上,它的建造始于1905年,那是一个被殖民阴霾笼罩的时代。德国殖民者为了更好地监视和控制当地领袖,建造了这座宫殿,并将其供当时的贝尔酋长使用。站在宫殿前,我仿佛能看到当年德国殖民者趾高气扬地踏入这片土地,带着征服者的傲慢,将欧式风格的建筑强行植入这片充满本土气息的土地。宫殿外观的欧式风格十分鲜明,高大的立柱、精美的雕花,无不彰显着欧洲建筑的典雅与庄重。然而,当我仔细观察那些雕花时,竟发现其中隐隐融入了本地文化符号。比如那代表“天空之神”的太阳纹,在阳光的照耀下闪烁着神秘的光芒;还有那代表武里河的蛇形图案,蜿蜒曲折,仿佛在诉说着这片土地上古老的故事。这让我意识到,即使在被殖民的艰难岁月里,本土文化依然在顽强地生长,以一种隐秘而坚韧的方式与外来文化对抗、融合。

【历史物件的沉默诉说】

走进宫殿内部,时光仿佛在这里凝固。殿内保留着许多珍贵的历史物件,每一件都像是一位沉默的历史讲述者。贸易账簿上密密麻麻的字迹,记录着当年杜阿拉地区与外界频繁的贸易往来,那些数字背后,是无数商人的奔波与汗水,是这片土地经济繁荣与衰落的见证。法国统治时期礼仪头巾,色彩虽然已经有些黯淡,但依然能看出当年精致的工艺,它见证了法国殖民统治下杜阿拉社会文化的变迁。还有那台老式留声机,当缓缓转动唱盘,悠扬的音乐响起,仿佛将我带回到了那个遥远的年代,让我感受到了当时人们的生活情趣。

【关键人物与风云变幻】

在贝尔国王宫殿的历史长河中,Ndumbe Bell是一位无法绕过的核心人物。他是德国殖民末期的重要酋长,在那个动荡的时代,他就像一座屹立不倒的灯塔,试图在殖民统治的狂风暴雨中为杜阿拉人民指引方向。1884年,是一个具有转折意义的年份。德国总领事Nachtigal与当地部落签署了《保护条约》,从此,杜阿拉这片土地被卷入了殖民统治的漩涡。这一条约看似是“保护”,实则是殖民者对当地资源和权力的掠夺。1916年,第一次世界大战的战火蔓延到了这里,法国从德国手中接管了杜阿拉,殖民统治的格局再次发生了变化。而1922年,法国殖民当局废除了杜阿拉部落传统司法权,这一举措如同重锤一般,狠狠地打击了酋长的权力,让杜阿拉的传统文化和社会秩序遭受了巨大的冲击。Ndumbe Bell在这样的历史背景下,努力维护着杜阿拉人民的利益和传统文化,他的抗争与坚持,成为了杜阿拉历史上一段可歌可泣的篇章。

【现状:文化传承的新舞台】

如今的贝尔国王宫殿,并非是一座被隔离在玻璃罩中的博物馆,而是一个充满活力的文化场所。它就像一个文化的磁场,吸引着社区里的每一个人。这里经常举办文化集市等社区活动,热闹非凡。老人们坐在宫殿的角落里,用那略带沧桑却又充满激情的声音讲述着杜阿拉的历史。他们的故事就像一颗颗璀璨的星星,照亮了年轻一代对过去的认知。年轻人则在这里售卖着自己亲手制作的手工艺品,那些精美的木雕、色彩斑斓的织物,无不蕴含着杜阿拉独特的文化魅力。贝尔国王宫殿承担着传承杜阿拉历史与文化记忆的重要功能。它就像一座桥梁,连接着过去与现在,让年轻一代能够触摸到历史的温度,感受到本土文化的力量。在这个全球化的时代,许多传统文化都面临着被边缘化和遗忘的危险,而贝尔国王宫殿却为杜阿拉文化的传承提供了一个坚实的平台。离开贝尔国王宫殿时,夕阳的余晖洒在宫殿的屋顶上,给它披上了一层金色的光辉。我回头望去,心中感慨万千。这座宫殿见证了杜阿拉从被殖民的苦难到独立后的奋斗,从传统文化的遭受冲击到如今的传承与复兴。它不仅仅是一座建筑,更是杜阿拉历史与文化的象征,是这片土地上人民不屈精神的见证。我相信,在未来的日子里,贝尔国王宫殿将继续书写属于它的传奇,让杜阿拉的历史与文化在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

《非洲西游记》

—东方糖果的非洲之旅

【异域邂逅:奶糖初现的惊喜】

在喀麦隆那片炽热而充满生机的土地上,阳光如金色的纱幔,轻柔地洒在孩子们黝黑却透着健康光泽的皮肤上。他们的眼睛,犹如夜空中最璀璨的星辰,闪烁着好奇与纯真的光芒。就在这样一个充满诗意的瞬间,一位黑女孩小心翼翼地摊开手掌,手中那颗大白兔奶糖在阳光下散发着诱人的光泽。这颗奶糖,是我在上海这座繁华都市特意精心挑选的,它承载着老字号品牌的甜蜜与厚重,跨越了千山万水,最终落在了这片遥远而神秘的土地上。它不仅仅是一颗简单的奶糖,更是善与爱的使者,带着对未来美好生活的深深期盼,悄然来到了孩子们的身边。

【心田播种:奶糖带来的希望】

这颗大白兔奶糖,宛如一颗充满魔力的种子,轻轻地落在了非洲孩子们的心田。它带着东方的温情,带着对这片土地最诚挚的祝福,在这片肥沃的心灵土壤中悄然生根发芽。当孩子们轻轻剥开那层熟悉的糖纸,放入口中的瞬间,甜蜜的味道在舌尖上绽放,他们的脸上洋溢着幸福而满足的笑容。这份甜蜜,不仅仅是对味蕾的满足,更是感受到了来自远方那深沉而真挚的关爱与温暖。这份关爱,如同春日里的阳光雨露,滋润着他们的心灵,让他们在成长的道路上,即使面对困难与挫折,也能更加坚强地前行。

【爱的桥梁:跨越障碍的力量】

我常常陷入沉思,善良与爱心的力量究竟有多大?在这颗大白兔奶糖的故事中,我仿佛找到了答案。善良与爱心,它们是无声的语言,无需华丽的辞藻,却能跨越语言与文化的重重障碍,直抵人心最柔软的角落。它们就像一座坚固而温暖的桥梁,连接着不同肤色、不同国度的人们,让我们在这个纷繁复杂的世界里不再感到孤单。这颗奶糖,就是这座桥梁上的一块基石,它让非洲的孩子们感受到了来自东方的友善与关怀,也让我们的心灵在这份传递中得到了升华。

【未来之盼:奶糖承载的梦想】

这颗奶糖,更是一份沉甸甸的期盼,期盼着非洲的孩子们能够早日过上幸福美满的好日子。在这个充满挑战与机遇的世界里,每一个孩子都应该拥有平等的机会,去追逐他们的梦想,去实现他们的价值。而我们,作为有能力传递爱的人,应该尽自己的一份绵薄之力,去支持他们,去鼓励他们。让他们相信,无论前方有多少艰难险阻,未来都是充满希望的。这颗大白兔奶糖,就像一盏明灯,照亮了孩子们前行的道路,让他们在追求梦想的道路上不再迷茫。在这颗大白兔奶糖的故事中,我看到了人性的光辉,看到了世界的希望。它告诉我们,无论我们身处何方,无论我们面对怎样的困难,只要我们心中充满爱,我们就能够为这个世界带来改变,让爱与温暖在每一个角落绽放。

《非洲西游记》

—非电子化囧境

【“闯关大作战”:杜阿拉机场的五重“山”】

咱在喀麦隆杜阿拉机场,可算是经历了一场“离境大闯关”,那场面,比玩超级玛丽闯关还刺激!五重关卡就像五座超级难爬的大山,每走一步都感觉脚底下像粘了胶水,难搞得很。我那些旅友们凑一块儿,就开始疯狂吐槽各自的离境“惨案”。其中最绝的,要数在阿富汗离境的时候,居然得过九重关卡!这哪是离境啊,简直就像在玩现实版的“密室逃脱”,而且还是地狱级别的难度。这一道道关卡,就像是电子化缺失这个“大怪兽”吐出来的口水,把社会的各种问题都给泡在里面了。

【“原始操作秀”:人工手续的“崩溃日常”】

在这没有电子化的“原始社会”,所有离境手续都得靠人工来搞定。这就好比大家都在用智能手机的时候,有人还在用老式的BB机发消息。工作人员就像一群被上了发条的机器人,在文件堆里埋头苦干,一会儿翻翻这份,一会儿看看那份,眼睛都快瞪成铜铃了。旅客们呢,就像一群热锅上的蚂蚁,在旁边急得直跺脚,嘴里还不停地嘟囔着:“这啥时候能完事儿啊!”每一份文件的检查,就像是在玩“大家来找茬”,得瞪大眼睛,不放过任何一个细节;每一个签名的核实,就像是在和时间赛跑,还得跟自己的耐心作斗争。不过呢,这看似麻烦的流程,倒是在一定程度上“解决”了就业问题。大量的人被安排去做这些低效的工作,就像一群人拿着扫帚去扫一片超级大的落叶堆,扫得累死累活,还扫不干净。但这“解决”的背后,可是把效率和公正都给“牺牲”了。这就好比你去吃一顿大餐,结果上菜慢得像蜗牛爬,而且菜的味道还一般般,你说气人不气人!

【“坏蛋温床”:非电子化下的“索贿闹剧”】

更搞笑的是,这种非电子化的环境,就像一个“坏蛋培养基地”,给那些不正当的行为提供了温床。索贿在这里就像空气一样,无处不在。每次通关的时候,都感觉像是走进了一个“隐形交易市场”,工作人员的眼神里透着一股“此路是我开,此树是我栽,要想过此关,留下买路财”的架势。旅客们就像一群待宰的羔羊,只能乖乖掏钱,不然就别想顺利通过。这简直就是对法治和道德的一次“疯狂挑衅”,把旅客们的权益当成了可以随意踩踏的小草。想象一下,你本来开开心心去旅行,结果在机场被这些人像“打劫”一样索要好处,心情瞬间就像坐了过山车,从云端跌到了谷底。

【“宰客进行时”:Wi-Fi收费的“奇葩操作”】

还有那机场的Wi-Fi收费,简直就是把“宰客”这门艺术发挥到了极致。准备出发的乘客和刚抵达的乘客,在一条窄得像裤腰带一样的过道里挤来挤去,就像一群被关在笼子里的小鸟,乱成一团。行李箱的轮子在地上“咕噜咕噜”地响,人们的喊叫声此起彼伏,感觉整个机场都要被掀翻了。好不容易适应了这种混乱的状况,想用个Wi-Fi放松一下,结果发现还得付费。这就好比你渴得嗓子都要冒烟了,好不容易找到一个水龙头,结果发现水是收费的,而且价格还贵得离谱,你说坑不坑!本来旅行就花了不少钱,到了机场想上个网还得被“割韭菜”,这谁能受得了啊!

【“脑洞大开”:技术与公正的“梦幻联动”】

这一切,让我忍不住开始“脑洞大开”。技术的进步和社会的公正,本来就应该像一对形影不离的好朋友,手拉手一起往前走。电子化环境的建立,就像是给社会这台大机器装上了一个超级厉害的发动机,能让它跑得又快又稳。它不仅能提高效率,减少人为的错误和不公,就像给一个糊涂的厨师配了一个精准的电子秤,让做出来的菜味道更棒;还能让旅客们的旅途变得更加轻松愉快,就像给旅行者们插上了一双翅膀,让他们可以自由自在地飞翔。而我们每个人,都应该是这场“技术进步与社会公正大冒险”的积极参与者,而不是在旁边看热闹的吃瓜群众。我们要像一群超级英雄一样,用自己的行动去推动技术的发展,维护社会的公正。

《非洲西游记》

—赤道几内亚入境记

在喀麦隆杜阿拉机场起飞的那一刻,我心中充满了对即将到来的旅程的期待。21分钟的飞行,短暂而又迅捷,仿佛只是一瞬,我们便降落在了赤道几内亚的首都马拉博。由中国援建的机场,以其干净、整洁和现代感,给了我一种莫名的安心。然而,接下来的经历,却让我对这片土地有了更深的思考。

我们手中的黄热病疫苗接种证书,本应是我们旅行的护身符,证明我们已经做好了充分的准备,以应对可能的健康风险。然而,赤道几内亚海关的要求,却让我们陷入了困惑。尽管我们持有10年有效期的证书,他们仍旧坚持要求我们每人缴纳10美元的费用。我本能地想从国际法的角度出发,与他们进行交涉,但领队的建议让我停下了脚步。

领队的经验告诉我,顾全大局,尽快息事宁人,有时是更为明智的选择。上一次带队入境赤道几内亚,他曾试图与海关交涉,结果却是费用的进一步增加。从当时要价的40美元增加到60美元。在这种情况下,我们选择了妥协,缴纳了10美元的费用,以便尽快入境,开始我们的旅游。这一经历,让我对权力、规则与人性有了更深的感悟。在这个世界上,有时候,规则并不总是公正的,权力也并不总是理性的。我们面对的,往往是一个个复杂的系统,它们由无数的规则和利益关系构成。在这样的系统中,个人的力量显得微不足道,我们的理性和正义感,有时也会被现实所击败。

然而,这并不意味着我们应该放弃原则,或是对不公视而不见。相反,这次经历让我更加坚信,我们需要在尊重规则的同时,保持批判性思维,不断寻求改变和进步。我们可以通过教育、交流和合作,来推动社会的进步,让规则更加公正,让权力更加透明。

在这个充满变数的世界里,我们需要学会适应,学会在不同的文化和环境中寻找平衡。我们需要保持开放的心态,理解和尊重他人的选择,同时也要坚持自己的原则和价值观。只有这样,我们才能在这个多元复杂的世界中,找到自己的位置,活出真正的自我。

《非洲西游记》

—赤道几内亚的中国风情

【机场“风波”,阴霾初现】

从机场的喧嚣中走出,炽热的空气裹挟着异国的气息扑面而来。可此刻,团员们的心情却如被乌云遮蔽的太阳,黯淡无光。明明我们手持 10 年有效期的证书,那些工作人员却像着了魔一般,无缘无故地要求我们每人缴纳 10 美元的费用。大家据理力争,可对方却态度强硬,言辞间没有丝毫通融的余地。无奈之下,我们只能极不情愿地掏出这“莫名其妙”的钱,每个人心里都窝着一股火,原本对异国之旅的期待,也被这突如其来的小插曲冲淡了不少。

【地陪相迎,希望微光】

就在我们满心烦躁时,接站的地陪来了。他自我介绍是安达酒店外联部部长,脸上带着热情的笑容,那笑容仿佛一束光照进了我们略显阴霾的心情。他一边热情地和我们打招呼,一边熟练地引导我们上车。我们跟着他的车,缓缓向住所地驶去。车窗外,赤道几内亚首都马拉博的景色飞速掠过,大家的情绪也随着这移动的风景,渐渐有了一丝期待。

【建筑瑰宝,初见惊艳】

车窗外,一座赭红色建筑群闯入眼帘。在热带骄阳的照耀下,它泛着温润的光泽,宛如一颗镶嵌在西非海岸的璀璨明珠。这座由香港安成集团投资建设的五星级酒店,已然成为这片土地上的地标性存在。其建筑外墙巧妙地采用了当地火山岩与中国琉璃瓦的拼贴工艺,远看就像一块被海浪精心打磨过的巨型琥珀,散发着神秘而迷人的气息。车子缓缓停在酒店门口,当踏入酒店的那一刻,仿佛进入了一个温暖的“中国港湾”,大家的心情一下子豁然开朗。

【大堂盛景,文化交融】

大厅正对面的墙上,赤道几内亚总统的画像庄重而威严,这是每个酒店的标配;而旁边那面鲜艳的中国国旗,在微风中轻轻飘动,成了这家酒店的独特风景。这是中国为配合“一带一路”倡议而建的五星酒店,每一处细节都透露着中赤几两国的深厚情谊。

酒店大堂挑高十二米,空间开阔而明亮。天花板上悬挂着的“海洋之魂”吊灯,瞬间吸引了所有人的目光。三百六十片手工雕刻的鱼形木片,以精湛的榫卯结构相连,每片木片的纹路都对应着赤道几内亚海岸线的一个渔村,仿佛在诉说着这片土地上渔民们的故事。再看前台背景墙,整面墙用赤几特有的桃花心木镶嵌着一幅中国苏绣《郑和下西洋》,针尖穿过的每一寸布料都精确复刻了当年航海图的经纬线,让人不禁穿越时空,回想起那段波澜壮阔的历史。

【餐厅佳肴,乡味慰藉】

餐厅里,一大桌可口的中国餐早已备好。熟悉的饭菜香气扑鼻而来,大家围坐在一起,品尝着家乡的味道。红烧肉的醇厚、清炒时蔬的清爽、汤品的鲜美,每一口都仿佛带着家的温暖。在这异国他乡,能吃到如此地道的中国菜,大家的心情愈发舒畅,之前的阴霾早已被抛到了九霄云外。

【责任担当,友谊之花】

最让我赞叹不已的,是酒店的社会责任实践。二期工程专门修建了“中赤几青年培训中心”,免费为当地青年提供酒店管理与烹饪技能培训。在这里,许多赤几青年找到了人生的新方向。酒店餐饮部 70%的食材来自周边村庄,每周二还会举办“农夫市集”,让村民直接向住客销售手工编织品和热带水果。一位在酒店工作的赤几姑娘兴奋地告诉我,她在这里学会了做北京烤鸭,现在能用西班牙语和中文双语讲解这道中国名菜的历史,眼神中满是自豪。

【远景交融,愿景生根】

远处,赤道几内亚国家公园的轮廓若隐若现。那里的灌溉系统正是由中国援建的,此刻正默默滋养着整片原始雨林。站在酒店的大堂里,我感慨万千。安达酒店,它不仅仅是一座豪华的酒店,更是连接两种文明的桥梁。它让“一带一路”的愿景在西非海岸落地生根,开出绚丽的融合之花。在这里,中赤几两国的文化相互交融,友谊不断升华。这趟旅程,从最初的无奈与烦躁,到如今被这份跨越国界的情谊所打动,我深深明白,文化的力量,能让不同的民族心心相印,携手走向更加美好的未来。